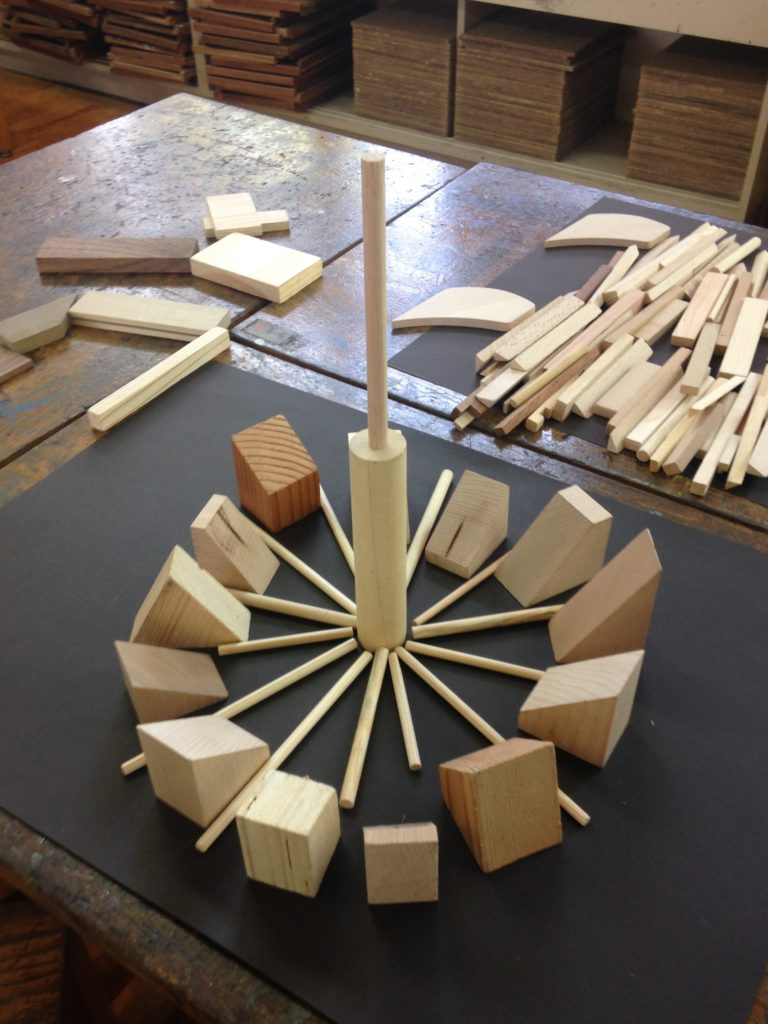

ある日、図工室に入ると、教室の真ん中にたくさんの木ぎれが積み上げられていました。いつもとちょっと違う風景に、子どもたちのワクワクした感じが伝わります。子どもたちは木ぎれを取り、手のひらの中でいろいろなことを確かめます。

さわり心地

色

おもさ

あたたかさ

におい・・・

今回は、いろんな特徴を持つ木ぎれを組み合わせて、立体に表します。ちょっと抽象的で、自分なりのいい感じな形にチャレンジする授業

活動の流れ

今回は、いままでやったことのない表現にもチャレンジしてほしいので、子どもたちの経験を考え、導入を長めに設定しました。

1回目

子どもたちの目の前には、たくさんの木ぎれ。

みんなの前にいろんな形の木ぎれがあるね。

じゃあ、その木ぎれを組み合わせて、おもしろい顔をつくってみようか。

今回は立体ですが、あえて平面的なアプローチからはじめます。

なぜかというと、立体に積み上げていても、横から見たらペラペラのハリボテのような作品をつくることがあるからです。(平面作品を立てただけみたいなヤツ)なので違いをはっきりさせるために、じゃない方から提案します。

子どもたちの考える立体と、大人の立体のイメージを刷り合わせるんですね。

しばらくして、他の作品の鑑賞→いいところの共有をしたあと。

じゃあ、つぎは好きな食べ物つくってみて。

これで半分以上の子どもが、立体的になります。

ケーキをつくる子がいたり、お寿司を握る子がいたり、やきそば、ハンバーガーなどなど。これがまた、みんな形の違いをうまく使うんですよ。すごいなぁ

いろんな作品を一通り楽しんだ後、すかさず、実際の作品を例にして平面と立体の違いを話し合います。

「平面は1つの方向から見て楽しめるもの。立体はいろんな方向から見て楽しめるもの。」

これで、だいたいの子にはこっちのやってほしいことが伝わります。

子どもたちは、心と体があたたまってきていい感じ。さらにここで、ギアを一つ上げてもらいます。

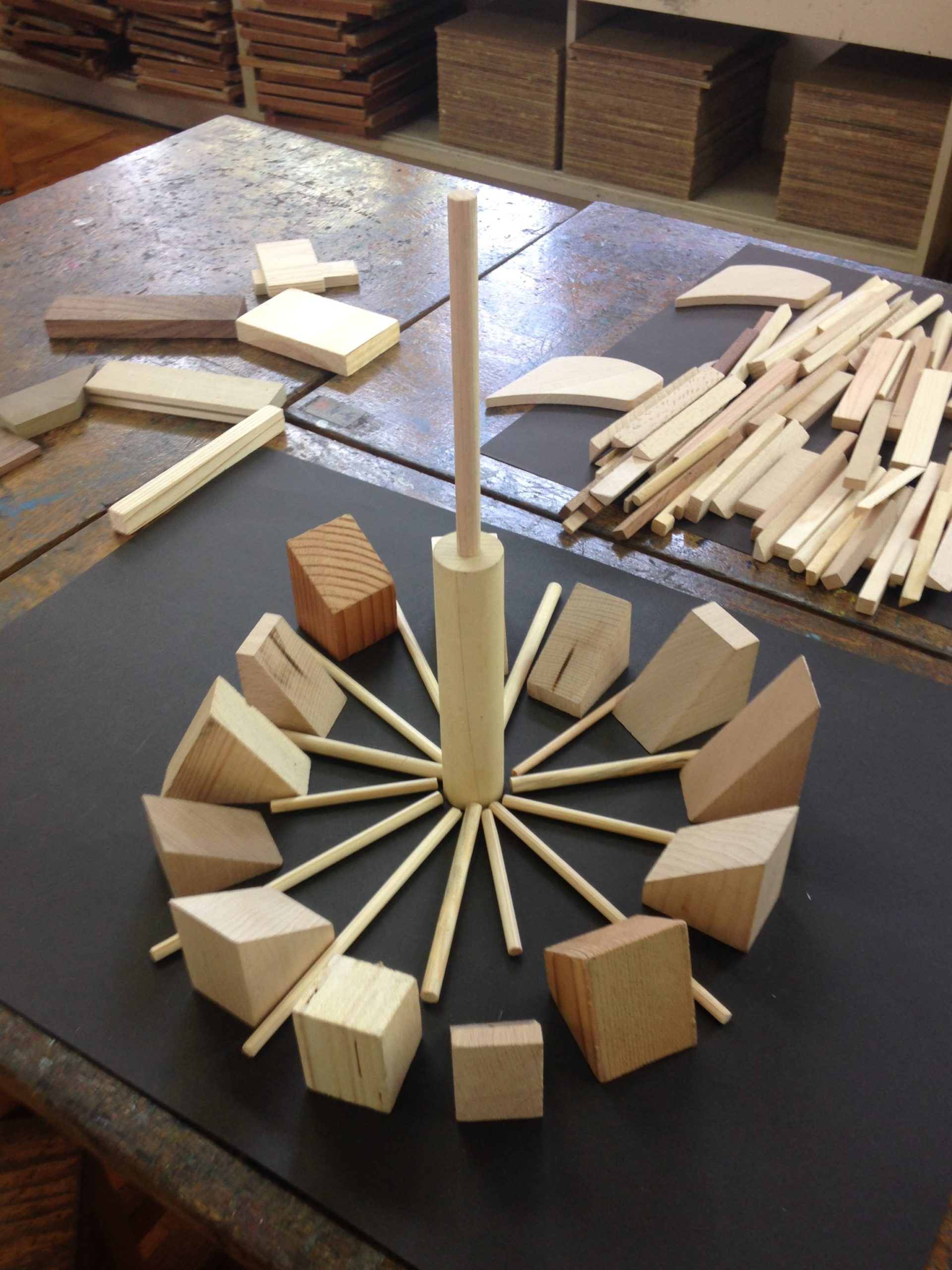

じゃあ、つぎは何かはわからないけどいい感じのものをつくってみて。

これは○○って名前で言えないやつね。

これだけでは、困る子も多いので写真を見せましょう。

さっきまでの活動の時に「こっちから見ると何かわからないけど、いい感じ」だと思う写真をとっておき、それを見せると

ほんとだ!何かわからんけどいい!

となって、どんどん活動してくれました。自分の表現に向き合ってる感じが伝わってきます。

ほんと、いい感じ!

またまた、鑑賞→共有した後

最後の提案

ボンドでくっつけて作品を1つつくろう。

今日やってみた、何かわからないけどいい感じをうまくいかしてつくってね。

木と木の接着の基本をすこし確認した後は、子どもたちの時間。

ただ、この日はもうあまり時間は残っていません。また来週~、、、の前に、3つくらいはくっつけて終わるようにしました。

2回目(終わり)

写真を見ながら、前の学習を思い出した後、2回目スタートです。

この前、3つくらいくっつけたやつは、カチカチになっています。

じつはここが大切で、カチカチのおかげで、作品の土台になってくれたり、固まってないものではできない形ができたりします。子どもたちはそのカチカチを起点に、こっちにつけたりあっちにつけたりと試行錯誤していきました。

ということで、作品の完成となります。

完成作品

評価規準や準備に関して

評価規準

知・技 いろいろな木ぎれの形や色などの特徴が分かり、手や接着力などを使い、表し方を工夫する。

思・判・表 木ぎれの形や色などの感じを基に、イメージを持ちながら表したいことを考えたり、自他の作品から見方や感じ方を広げたりする。

主 木ぎれを用いて表現したり鑑賞したりする学習活動に進んで取り組む。

準備

・木ぎれセット 大き目のダンボールに入って6000円くらいのやつ 2箱くらい @カタログ

※昨年度のあまりとかあるので、実際には1箱追加みたいな感じ。私は図工専科なんでみんなで使える材料はストックしています。

・下敷き用の黒色画用紙 1人1枚

※敷くだけで木ぎれが映えて、特徴がつかみやすくなる。子どもの作品づくりにも影響します。

・接着剤 1人1つ 速乾ボンド、カネダインやカネスチック がおすすめです。

まとめ

何かを並べたり組み合わせたりする、そしてそこに意味を作り出す。というのは、幼児期からでも見られる表現で、人にとって大切な活動なんじゃないかなぁと思います。

今回は、木ぎれを組み合わせる活動を十分に楽しむという、造形遊び的なアプローチから授業をスタートしてみました。その中で見つけた、自分や他の人のおもしろい工夫が表現の幅を広げてくれたのだと思います。

コメント